Закубанская Линейная Община

Ветеран форума

- Сообщения

- 1.182

- Реакции

- 444

Закубанская Линейная Община не предоставил(а) никакой дополнительной информации.

#Легион_история

#Легион_война

«Русский» коллаборационизм: апофеоз безволия

Часть 1

Во время Великой Отечественной войны нашлись советские граждане, которые были на той, немецкой, стороне — в рядах вермахта, СС, военизированных и полицейских образований. А сегодня находятся почитатели этих людей, предавших свою страну. Многие из них любят порассуждать о 2 млн русских, которые воевали с СССР на стороне Германии по идейным соображениям: дескать, настолько ненавистны были им проклятые большевики-комиссары. Говорится и о «второй гражданской войне». На самом деле в основе коллаборационизма лежало вовсе не идейное отрицание Советской власти. Да, было много убеждённых противников коммунистов, однако не они определяли лицо «русского» коллаборационизма.

НЕУДАЧИ С САМОГО НАЧАЛА

Начнём с того, что самой правдоподобной цифрой представляется 1,2 млн человек. Её называет историк Сергей Дробязко, наиболее детально изучивший данные. Среди них насчитывалось много выходцев из Средней Азии, Прибалтики, с Кавказа и Украины. Численность собственно русских оценивается примерно в 400 тысяч.

Практически сразу русские части показали себя плохими помощниками. Многие очень быстро поняли и собственное реальное положение холопов, и неправоту, безнадёжность своего дела. Причём осознание это пришло ещё до Сталинграда, когда СССР стоял на краю пропасти. В этом плане весьма показательна судьба так называемой Русской национальной народной армии (РННА). Образовали эту «армию» по инициативе нескольких белоэмигрантов Сергей Иванов, Константин Кромиади и другие, пудрившие мозги советским пленным рассказами о новом Русском государстве, которое возникнет в ходе борьбы против большевиков и еврейства. Количество участников формирования достигало 4 тыс., и немцы возлагали на него определённые надежды. Самое ответственное задание РННА было поручено весной 1942 года: её задействовали против советских подразделений 4-го воздушно-десантного корпуса и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, находящихся в немецком тылу в районе Вязьмы и Дорогобужа.

Предполагалось, что коллаборационисты, одетые в советскую форму, захватят в плен генерал-лейтенанта Павла Белова и попытаются склонить к сдаче красноармейцев. Однако произошло обратное: 100 бойцов РННА перешли на советскую сторону. После этого «армию» нацелили на борьбу с партизанами. Велась борьба вяло, а народоармейцы массово переходили на сторону тех, с кем должны были воевать. Так, только 6–15 августа 1942-го к партизанам (с оружием в руках) перебежали 200 офицеров и солдат РННА. А в октябре произошёл крупный конфликт между РННА и немецким командованием, которое вознамерилось недвусмысленно показать, кто является хозяином, а кто — слугой. С самого начала существования РННА там носили советскую форму, но с погонами и бело-сине-красными кокардами. Теперь же был отдан приказ переодеться в немецкую форму. Кроме того, народной армии следовало разделиться на батальоны. Личный состав возмутился и отказался подчиниться, в результате пришлось задействовать войска СС — для вразумления зарвавшихся холопов. Оружие у бойцов РННА забрали, потом, правда, вернули, после чего 300 человек сразу же перешли к партизанам. Дальше — больше: в ноябре ряды перебежчиков пополнили ещё 600 человек. В конце концов терпение немцев лопнуло, РННА была расформирована, а ее части переброшены во Францию.

МАРШ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

В апреле 1943 года гитлеровцы стремились поднять боевой дух своих помощников и сразу зачислили всех русских во власовскую Русскую освободительную армию (РОА). Таким образом им пытались внушить, что они представляют собой нечто единое. Сделали это немцы отнюдь не от широты душевной, а потому, что началось массовое бегство: в том же 1943-м бежали к партизанам 14 тыс. человек.

Это было уже самое настоящее разложение, и немцы решили от греха подальше убрать «помощников» с Восточного фронта. Относительно надёжные части отправили во Францию, Голландию, Бельгию и на Балканы, а ненадёжные просто-напросто расформировали. Это нанесло довольно мощный удар по психике перебежчиков, которые окончательно поняли ничтожность своего реального статуса. Многие из них предпочли бежать к партизанам, чем отправляться на Запад.

В этом плане наиболее показательна судьба 1-й русской национальной бригады СС «Дружина». Она была создана на основе Боевого союза русских националистов, который возглавил советский полковник Владимир Гиль (взявший псевдоним Родионов). Вначале возник 1-й русский национальный отряд СС (Дружина № 1), после объединения с Дружиной № 2 образование стало именоваться 1-м русским национальным полком СС. А после усиления за счёт местных жителей и пленных в мае 1943 года была сформирована собственно бригада СС. При штабе бригады функционировал немецкий штаб, который возглавлял гауптштурмфюрер СС Рознер. Понятно, что ни о какой самостоятельности не могло идти и речи. Численность бригады составляла 3 тыс. человек. Специализировались «дружинники» на борьбе с партизанами.

Так, бригада принимала участие в антипартизанских операциях в районе Бегомля — Лепеля. Там «русским» эсэсовцам крепко преподали урок партизаны, что оказало хорошее воспитательное воздействие. Многие задумались о переходе, а партизаны немедленно воспользовались этими настроениями. В августе 1943-го Гиль-Родионов установил контакт с командованием партизанской бригады «Железняк». Ему и бойцам бригады СС пообещали амнистию в том случае, если «дружинники» перейдут на сторону партизан. Предложение было с готовностью принято, части бригады уничтожили немецкий штаб, а заодно и тех офицеров, которых сочли ненадёжными. Далее бывшие эсэсовцы атаковали ближайшие немецкие гарнизоны.

К партизанам перешёл практически весь состав подразделения, которое стало именоваться 1-й антифашистской партизанской бригадой. Владимира Гиля наградили орденом Красной Звезды и восстановили в прежнем звании. Свежеиспечённые партизаны весьма неплохо проявили себя в бою. Так, они разгромили немецкие гарнизоны в Илье, Ободовцах и Вилейке. В апреле 1944 года гитлеровцы предприняли серьёзную операцию по разгрому партизан Полоцко-Лепельской зоны. Бригада была вынуждена прорывать немецкую блокаду. Во время этого прорыва Гиль получил серьёзные ранения, от которых скончался.

ДВИЖЕНИЕ ДЕЗЕРТИРОВ

Власовская армия, впрочем, тоже воевать не хотела. Андрей Власов упорно пытался убедить немецкое командование, что ему необходимо больше времени на подготовку. С трудом удалось заставить 1-ю дивизию Сергея Буняченко выдвинуться на Одерский фронт. Там 13 апреля она приняла участие в атаке советских войск, и такой вклад в борьбу с большевизмом власовцам не понравился. Били их всерьёз, по-настоящему. Тогда Буняченко ничтоже сумняшеся увёл своё формирование в Чехию на соединение с другими власовскими частями.

Оставим пока за скобками идейных антикоммунистов и сделаем очевидный вывод. В большинстве своём так называемые власовцы были скорее дезертирами, чем антикоммунистами. У них просто не хватило воли хоть как-то противостоять огромной военно-политической машине Третьего рейха. В ряде случаев отсутствию воли способствовала обида на Советскую власть, при которой очень многих действительно обидели. Однако многие обиженные до конца противостояли фашистским захватчикам, не страшась ни лишений, ни смерти. Так что фактор обиды, не говоря уже об идейности, не играл определяющей роли.

Любопытно сравнить всё это с Первой мировой войной. Тогда несогласные с властью не перебегали к немцам или австрийцам, не дезертировали. Они вели упорную (и довольно рискованную) революционную работу в царской армии. Большевики славились организованностью и храбростью, выступали за свержение всех империалистических правительств, но они не принимали сторону немцев. Большевики всегда были за то, чтобы держать фронт, и категорически против дезертирства. И никогда не поддерживали дезертирского призыва «Штык в землю — и айда свою бабу тискать».

Большевики продолжали сражаться, братаясь с немцами, при этом не сдаваясь им, агитируя тех же самых немцев и готовясь к решающему революционному штурму. Стойкость большевиков признавали многие армейские начальники, например командующий Северным фронтом генерал Владимир Черемисов. Он оказался настолько потрясён крепостью большевиков, что даже финансировал их газету «Наш путь». И не только он, многие другие военачальники также финансировали большевистскую прессу. Это, кстати, к вопросу о том, откуда большевики брали деньги. Ну и, конечно, здесь можно и нужно вспомнить Моонзундское сражение, во время которого большевики сосредоточили в своих руках сопротивление немцам.

Совсем иное дело — «помощники» немцев. Показали они себя очень и очень слабо. Их безвозвратные потери составили 8,5 тыс. человек, из них 8 тыс. пропали без вести. По сути, речь шла о дезертирах и перебежчиках. В итоге немцы расформировали многие из этих частей, бросив их на фортификационные работы. Когда союзники высадились на побережье Атлантики, то многие восточные разбежались, другие сдались в плен, а иные даже взбунтовались, перебив своё начальство. И уж под самый занавес «помощников» попытались использовать для формирования Русской освободительной армии.

ЛОКОТСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ТЩЕТНЫЙ ПИАР

У нынешних поклонников коллаборационизма есть особая гордость — Локотской округ, громко названный республикой. Во время войны немцы допустили создание полицайского автономного образования на территории нескольких районов Орловской и Курской областей по соображениям, о которых будет сказано ниже. Данное образование возглавлял Бронислав Каминский, лидер так называемой Народной социалистической партии России «Викинг» (сначала бургомистром был Константин Воскобойник, которого убили партизаны). Ничего не скажешь, хорошее название для русской националистической партии! В её манифесте читаем: «Наша партия — партия национальная. Она помнит и ценит лучшие традиции русского народа. Она знает, что викинги-витязи, опираясь на русский народ, создали в седой древности Русское государство». Очень показательно, что у этих коллаборационистов Русское государство строят нерусские викинги, которые только опираются на русский народ! К слову, новоявленные «викинги»-нацисты поначалу не разрешили создавать партию, отмашка была дана только в 1943 году. Такая вот «самостоятельность».

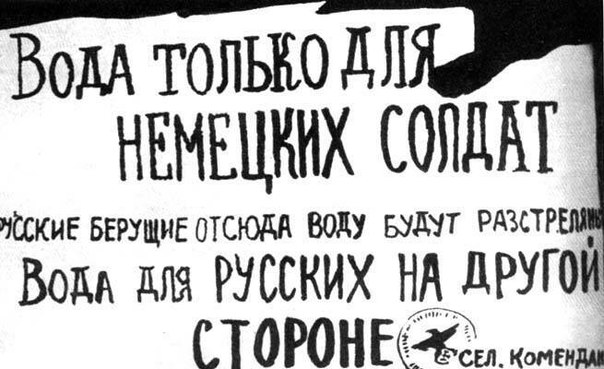

Ныне Локотское самоуправление регулярно пиарят, пытаясь представить в качестве альтернативы коммунизму и сталинизму. Выливается очень много патоки по поводу того, какого экономического процветания удалось достичь тамошним коллаборационистам после отмены ненавистного колхозного строя. Дескать, земли и скота с птицей у крестьян было предостаточно. При этом совершенно непонятно, о каком процветании может идти речь в условиях тяжелейшей войны, когда подавляющее большинство взрослого мужского населения поставлено под ружьё. Да ещё притом, что на местное население были наложены мощные реквизиции: тысячи голов скота угоняли на нужды германской армии-«освободительницы».

Каминский создал Русскую освободительную народную армию (РОНА), численность которой достигала 20 тысяч. Действовала она, впрочем, не слишком эффективно, хотя и лютовала в отношении захваченных партизан и тех, кто подозревался в пособничестве. Тут проявились и административно-юридические таланты каминцев, составивших особый антипартизанский кодекс из 150 статей, по каждой из которых полагалась смертная казнь. Достаточно продуктивно служили они в качестве разведчиков, наводящих немецких карателей на партизан. Однако в РОНА тоже хватало перебежчиков: только зимой 1942–1943 года на сторону партизан перешли тысячи каминцев, предварительно уничтожавших немецкие гарнизоны и склады.

Каминский и его приспешники контролировали лишь часть своей автономии, население которой составляло 0,5 млн человек. «Посмотрев на карту, нетрудно убедиться, что под контроль Каминского отдавались территории вокруг железнодорожных веток Брянск — Навля — Льгов и Брянск — Навля — Хутор-Михайловский, — пишет историк Александр Дюков. — Именно в этих областях действовал так называемый Южный Брянский партизанский край… Таким образом, Каминскому передавались территории, де-факто контролируемые партизанами… Для того чтобы сэкономить «немецкую кровь», командование 2-й танковой армии пошло на предоставление продемонстрировавшему свою лояльность оккупантам Брониславу Каминскому «милитаризировать» подчиненный ему район и вести борьбу с партизанами, естественно, под немецким контролем» (Die Aktion Kaminsky. Растоптанная победа. Против лжи и ревизионизма).

Один из каминцев, Михеев, честно признавался: «Только 10% леса принадлежали нам». А генерал Бернхард Рамке констатировал: «Боевики инженера Каминского не могут отразить крупных нападений на себя». По сути, нацисты ставили некий эксперимент над подчинёнными им «унтерменшами», главная задача которых заключалась в охране железнодорожных веток от партизан. Эксперимент с треском провалился, поэтому, кстати, немцы нигде больше такого не проводили.

Конец Каминского оказался бесславным: немцы расстреляли его во время подавления Варшавского восстания.

Источник