Андога

Ветеран форума

Андога не предоставил(а) никакой дополнительной информации.

Легендарная Белореченская крепость (начало ТУТ) развивается и в направлении быта, сельского хозяйства, торговли, невзирая на стихийные бедствия и боевые испытания. Из материалов, собранных местным краеведческим музеем, можно проследить, как происходит становление станицы. В начале XX века обычная казачья семья проживала в турлучной хате, стены которой были промазаны толстым слоем глины, смешанной с соломой, как на картине художника Сергея Васильковского.

Собирателями свидетельств об историческом прошлом зафиксирован рассказ Е.К. Рыковой об обычаях, связанных с рождением ребенка.

Роды происходили в хате, новорожденного обмывали теплой водой, а роженице помогали забраться в большую деревянную бочку с горячей водой, в которую помещали целебные травы и нагретые камни. На дне бочки было свежескошенное сено (если событие состоялось летом летом). После такой "бани" роженицу кормили лучшей пищей и давали выпить сто грамм водки (самогона). До конца дня женщина отлеживалась, а наутро вставала с новыми силами и продолжала обычную жизнь, точно ничего особенного не произошло. Семья могла выглядеть так, а могла быть больше.

Крестить ребенка несла бабушка или соседка, родители на крестины не шли. После крестин в семью приходили друзья, родственники, соседи и несли подарки - рубашку, холст, денежку. Традиция подарков семье новорожденного идет издавна.

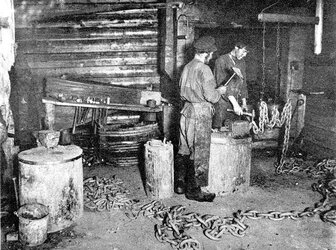

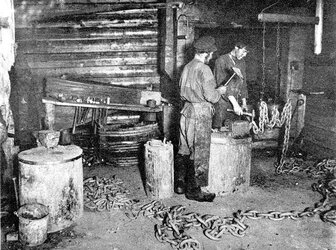

Местная жизнь в те времена считалась дешевой, поэтому в Белореченскую приезжали сотни мужчин и женщин для того, чтобы заработать. В сравнении с казаками, жители сел, крестьяне, были более предприимчивыми. И те, и другие выращивали волов, коров, коз, овец. Каждое село могло похвастаться одной мельницей, одной кузней и одной торговой лавкой. Сеяли хлеб, табак, сажали виноград, держали для транспортных нужд лошадей. К началу XIX века на Кубани было 15 конных заводов. Каждая семья старалась обзавестись наделом земли вне пределов станицы и огородом (садом) возле дома. Эти обычаи тоже мало изменились.

Среднестатистическая кубанская станица Краснодарского края могла выглядеть так.

Тем, кто интересуется казачьим бытом, можно сходить сюда, здесь много фото начала XX века станицы Цымлянской

Размеры зарплат мастеровых людей устанавливались Думой и утверждались Наказным Атаманом Кубанской области. Заработок кузнеца, маляра и слесаря составлял полтора рубля, пильщик дров и плотник зарабатывали по рубль двадцать. Торговый оборот станицы Белореченской составлял к весне 1896 года пять с половиной тысяч рублей, купцов на Кубанской земле к этому же времени было более четырех тысяч человек.

Фото взято ОТСЮДА

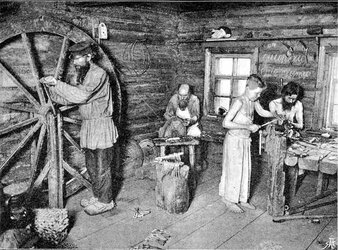

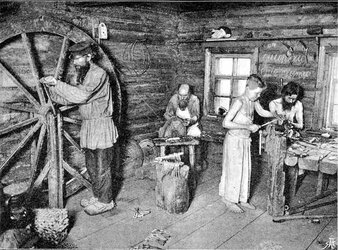

Экспозиции, воссоздающие быт крестьянских и казачьих семей, могут показаться скромными и обыденными, но тот же сравнительно небольшой Историко-краеведческий музей имени В.С. Миронова в Белореченске (ул. 40 лет Октября, 18) хранит большой объем информации, без овладения которой невозможно дальнейшее движение витков истории. Фото из экспозиций музея о быте казачьей хаты.

Расскажите, какие старые традиции чтите лично вы.

Продолжение очерков далее

Собирателями свидетельств об историческом прошлом зафиксирован рассказ Е.К. Рыковой об обычаях, связанных с рождением ребенка.

Роды происходили в хате, новорожденного обмывали теплой водой, а роженице помогали забраться в большую деревянную бочку с горячей водой, в которую помещали целебные травы и нагретые камни. На дне бочки было свежескошенное сено (если событие состоялось летом летом). После такой "бани" роженицу кормили лучшей пищей и давали выпить сто грамм водки (самогона). До конца дня женщина отлеживалась, а наутро вставала с новыми силами и продолжала обычную жизнь, точно ничего особенного не произошло. Семья могла выглядеть так, а могла быть больше.

Крестить ребенка несла бабушка или соседка, родители на крестины не шли. После крестин в семью приходили друзья, родственники, соседи и несли подарки - рубашку, холст, денежку. Традиция подарков семье новорожденного идет издавна.

Местная жизнь в те времена считалась дешевой, поэтому в Белореченскую приезжали сотни мужчин и женщин для того, чтобы заработать. В сравнении с казаками, жители сел, крестьяне, были более предприимчивыми. И те, и другие выращивали волов, коров, коз, овец. Каждое село могло похвастаться одной мельницей, одной кузней и одной торговой лавкой. Сеяли хлеб, табак, сажали виноград, держали для транспортных нужд лошадей. К началу XIX века на Кубани было 15 конных заводов. Каждая семья старалась обзавестись наделом земли вне пределов станицы и огородом (садом) возле дома. Эти обычаи тоже мало изменились.

Среднестатистическая кубанская станица Краснодарского края могла выглядеть так.

Тем, кто интересуется казачьим бытом, можно сходить сюда, здесь много фото начала XX века станицы Цымлянской

Размеры зарплат мастеровых людей устанавливались Думой и утверждались Наказным Атаманом Кубанской области. Заработок кузнеца, маляра и слесаря составлял полтора рубля, пильщик дров и плотник зарабатывали по рубль двадцать. Торговый оборот станицы Белореченской составлял к весне 1896 года пять с половиной тысяч рублей, купцов на Кубанской земле к этому же времени было более четырех тысяч человек.

Фото взято ОТСЮДА

Экспозиции, воссоздающие быт крестьянских и казачьих семей, могут показаться скромными и обыденными, но тот же сравнительно небольшой Историко-краеведческий музей имени В.С. Миронова в Белореченске (ул. 40 лет Октября, 18) хранит большой объем информации, без овладения которой невозможно дальнейшее движение витков истории. Фото из экспозиций музея о быте казачьей хаты.

Расскажите, какие старые традиции чтите лично вы.

Продолжение очерков далее

Последнее редактирование:

Но хорошо хоть "береги" сказали!

Но хорошо хоть "береги" сказали!